日常生活の中で頻繁に聞く「むくみ」についてみなさん理解されていますか?

今回はなぜむくみになってしまうのか、そもそもむくみとはどういう状態なのかについて詳しくご紹介していきます。最後にはむくみを改善する方法も合わせてお伝えしていきますのでぜひ参考にしてみてください。

むくみとは

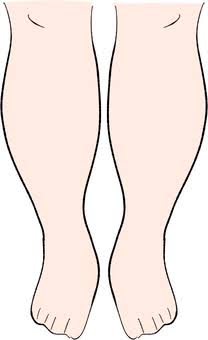

体の組織に過剰な水分がたまる状態を指します。これにより、手足や顔、腹部などが膨らんで見えることがあります。浮腫は、血液の循環不良やリンパの流れが悪くなること、腎臓や心臓、肝臓などの疾患が原因で起こることがあります。また、長時間立ちっぱなしや座りっぱなし、過剰な塩分摂取、妊娠なども浮腫を引き起こすことがあります。

浮腫む理由7選

浮腫が起こる原因は、体内の水分バランスが崩れることにあります。具体的には、以下のような要因があります。

1. 血液循環の不良

血液が十分に循環しないと、血管内の水分が外に漏れ出し、周囲の組織にたまります。これが浮腫の原因になります。例えば、長時間同じ姿勢でいることや、心不全などの疾患が影響します。

2. リンパの流れの障害

リンパ液は老廃物を運び出す役割を担っていますが、リンパの流れが悪くなると、余分な水分が体内に残り、浮腫が発生します。リンパ浮腫や感染症などが関係することがあります。

3. 腎機能の低下

腎臓が水分や塩分を調整する機能が低下すると、体内に余分な水分が溜まり、浮腫が現れます。腎不全などが原因となることがあります。

4. 心臓の問題

心不全などにより、心臓が十分に血液を循環させられない場合、血液が体内に滞り、浮腫が発生することがあります。

5. ホルモンの影響

妊娠中や月経前にホルモンバランスが変化すると、体が水分を保持しやすくなり、浮腫を引き起こすことがあります。

6. 食事の影響

高塩分の食事や、アルコールの過剰摂取が浮腫を引き起こすことがあります。塩分は水分を保持する作用があるため、摂取過多になると水分が体にたまりやすくなります。

7. 薬の副作用

一部の薬(例えば、降圧剤、ステロイド、抗うつ薬など)は、浮腫を引き起こす副作用があります。

むくみ予防4選

1. 適度な運動

定期的な運動(ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなど)は、血液やリンパの循環を促進し、浮腫を防ぐのに効果的です。特に長時間座っている場合や立ちっぱなしの場合、定期的に体を動かすことが大切です。

2. 足を高くする

立ちっぱなしや座りっぱなしの時間が長いと、足に水分がたまりやすくなります。定期的に足を高くして休むことで、血液やリンパ液が下半身から上半身に戻りやすくなり、浮腫を軽減できます。

3. バランスの良い食事

食事のバランスを整え、特にカリウムを豊富に含む食品(バナナ、ほうれん草、さつまいもなど)を摂取することで、体内のナトリウムと水分バランスを調整しやすくなります。

4. リラックスとストレス管理

ストレスが溜まると、ホルモンバランスが乱れ、浮腫を引き起こすことがあります。リラックスできる時間を作り、十分な休息を取ることも予防に繋がります。

おすすめはストレッチ

ストレッチには血液循環の効果もあれば運動効果もあります。また、ホルモンバランス調整によりリラックスする効果も見込めます。総じて、様々な要因で起きてしまう「むくみ」に対して様々な効果が期待できるストレッチが1番手っ取り早いと言えるでしょう!寝る前にベットの上で前屈をしながら深呼吸を2分くらいやってみて下さい。最初は少しきつさがあるかもしれませんが、段々慣れてきて後半はかなり気持ちよく伸びてくれると思います。その際、初めは膝が曲がってしまっても問題ありません。大切なのはリラックスして行うことです。ついでに、2分も深呼吸をする訳ですから、その間は1日を振り返り心を落ち着かせる時間にしてみると心身ともにスッキリしますよ〜

まとめ

いかがでしたか?今回は「むくみ」についてご紹介しました。これでまた1つ身体について詳しくなりましたね。心も身体も健康であるためには自分の身体を理解することが重要です。たくさん自分自信に興味を持って大切にしてあげてくださいね〜

一度きりの人生、楽しんでいきましょ!